«Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano»[1]

Friedrich Schiller

La voz «kakistocracia» es derivada de las palabras griegas κάκιστος (kàkistos) y κράτος (kratos), que significan «el peor» y «gobierno» respectivamente. El término es usado en teoría política para hacer referencia al gobierno constituido por los menos dignos de autoridad, mérito y respeto. El presente artículo sostiene que toda kakistocracia es siempre producto de la estupidez, cuando esta alcanza una cierta masa crítica entre los ciudadanos.

En sus dos años de prisión, el teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer tuvo tiempo sobrado de preguntarse cómo un pueblo cultivado, amante de la filosofía y de la música, había permitido, aceptado e incluso celebrado el acceso al poder de una absoluta aberración moral como el nazismo y de un líder tan indigno como Hitler[2]. Pues bien, llegó a la conclusión de que, más allá de las razones políticas, económicas y sociales detectables en la Alemania de su época, la razón última, la más profunda de un hecho tan devastador, no era otra sino la estupidez arraigada en los individuos de una inmensa mayoría de la sociedad alemana de aquel momento. Un enemigo mucho más peligroso que la maldad, la ambición ilegítima o la ignorancia.

Pues, sin duda, tal y como concluyó Bonhoeffer, no es la maldad el mayor enemigo del bien entre las personas. Nuestra propia estupidez es nuestro peor enemigo. Los mayores oprobios, las más indecentes iniquidades, los crímenes más execrables, las peores calamidades, entre las cuales se cuenta el advenimiento de los más despiadados tiranos, son obras todas de la humana estupidez.

La estupidez podría definirse como la capacidad del ser humano para vivir como propias ideas que le han sido dadas desde fuera. La persona estupefacta está completamente enamorada de ellas, hasta confundirlas consigo mismo, hasta hacerlas imagen de sí, hasta identificarse con ellas. El ataque de la estupidez es insidioso. Contra ella no sirven las razones, ni prevalece la fuerza de los hechos constatados. El estupefacto ha cerrado su entender y vive recluido en su mundo, fundida la identidad de su ser con la certeza en su dogma.

Como Narciso, el estupefacto detesta el viento que distorsiona las aguas donde se mira. Es preciso tener cuidado con el estupefacto cuando se trastoca la belleza de su imagen porque, acosada su identidad, su reacción será, primero, ignorar los argumentos, restar importancia a las verdades, ridiculizarlas, pero, enfrentado a lo insoslayable, atacará al mensajero. Es insensato intentar persuadir a un estupefacto de su estado de estupidez.

El hecho de que la estupidez sea pertinazmente tozuda no debe hacernos perder de vista la idea fundamental, a saber: la estupidez no fragua sólidas convicciones individuales, libres e independientes. Al contrario, impide la autonomía, se opone a la autodeterminación, a la profunda creación personal del ser. Sus ideas no surgen como conclusiones provisionales del pensamiento abierto a transformaciones igualmente reflexivas. Son implantes, son el resultado de una manipulación casi siempre bienvenida. Producto de una atracción hacia la identidad con otros, tan consoladora como trágicamente inamovible.

La estupidez acepta como propias las verdades implantadas. En tanto forma primaria de identificación con el entorno social, configura la personalidad sobre principios prestados, implantes culturales recibidos primeramente en la infancia. En la fe de nuestros padres radica el estado original de estupefacción. En esa medida, todo estupefacto, aun biológicamente adulto, es en realidad un niño para lo humano. La estupidez nos otorga una identificación inmadura con los otros, nos hace ecos idénticos, incapaces de diálogos proyectados a terceros en su ausencia.

La infancia constituye una primera fase de estupidez transitoria. Los niños absorben los implantes recibidos de su entorno y los fijan en su mente como propios. Hacia la pubertad se revela la inteligencia y, con suerte, se desarrolla lo suficiente como para hacer frente a la herencia recibida durante la enculturación. A partir de ahí, acaba la ingenuidad infantil, esto es así porque así me ha sido dado, y comienza la fase adulta, donde lo que es identitario ha de ser diferenciado de lo personal.

Nos volvemos estupefactos cuando sustituimos la visión del mundo por la fe en lo invisible. La modesta constatación de los hechos por la intensa especulación, la razón intersubjetiva por la subjetividad emocional, la verdad comprobable por el relato confortante. Por eso toda persona estúpida es un creyente ciego, sordo e incapaz de emitir palabras sin doctrina. No le importan las razones, ni la razón de los hechos, odia todo cuanto le contradice, porque toda objeción a la armonía de su universo implantado cuestiona su identidad doctrinaria. Por eso odia la realidad, las más obcecada refutadora de la imagen reflejada en su relato.

Para Bonhoeffer, la estupidez no es contraria a la inteligencia cognitiva, ni aparece forzosamente en su ausencia. Es más, la agudeza cognitiva puede ser una magnífica aliada de la estupidez. En una de las cartas escritas desde la prisión, explicaba su razonamiento. Gente de aguda cognición, con alta capacidad de comprensión racional, dotada de una formidable memoria y sobresaliente agilidad para la interconexión de ideas, puede llegar a presentar altos grados de estupefacción. El profesor que se muestra eficaz conocedor de la física cuántica gracias a un elevado coeficiente de inteligencia cognitiva puede ser un perfecto estúpido en el trato con sus alumnos, incapaz de comprender la diversidad de valores en lo humano más allá del brillo académico en su especialidad. De hecho, este tipo de estúpido con alto poder de procesamiento es el más peligroso de todos. Por otro lado, gente intelectualmente mate, con mediocre agilidad mental, puede no presentar ningún rasgo de estupidez, mostrando una maravillosa humildad para reconocer la propia ignorancia y una sorprendente curiosidad frente a la pluralidad del mundo que la impele a la renovación continua del conocimiento.

Como afirma el ensayista y patafísico Matthijs Van Boxsel, la inteligencia, la verdadera inteligencia, no la capacidad cognitiva, «es el producto, más o menos fracasado, de una serie continuada de intentos para dominar, o escapar, a la estupidez constitutiva de todo lo humano»[3]. La inteligencia es la capacidad de resistencia a la solidificación de la personalidad en relación especular con la de otros. Es la conciencia del ser en tránsito, en continua revisión, es una identidad permeable al mundo en su inagotable diversidad.

La estupidez, nos dice Bonhoeffer, es una enfermedad de la cognición, sino de la libertad. Se padece cuando la persona es incapaz de creer, pensar o hacer algo diferente a lo que ya cree, ya piensa o ya hace. El estupefacto está más cerca del autómata que del humano. Cuando hablamos con uno de ellos nos damos cuenta de que no estamos en presencia de un ser plenamente consciente. De su boca brotan, como si fueran propias, las consignas acuñadas según su adscripción profesional, política, ideológica, mítica o religiosa, o surgen los lugares comunes propios de su entorno social.

Todo este subrepticio enjambre de implantes se repite constantemente, como si el estupefacto estuviera bajo un hechizo que lo hubiera convertido en una especie de predicador exhibicionista, mendicante de admiración y ansioso de prosélitos. Sin embargo, debido al carácter acrítico que acompaña la perpetración de esas apropiaciones de lo ajeno y a la plena identificación que se efectúa con ellas, la persona estupefacta experimenta esa parte opaca de sí con el brillo de lo irrepetible y allí ubica su personalidad su condición de único, su individuación. Una personalidad, que comparte con otros portadores de su mismo relato en una comunión confortante.

Es lo que autores como Musil o Erdmann denominaron «paradoja de la estupidez». Por un lado, deberíamos considerar que proceder a la adquisición de una personalidad individual, independiente, debe consistir en subjetivarse, hacerse diferente, situarse más allá de los implantes compartidos con otros, procediendo a la elaboración de puntos de vista insólitos. Pero el estupefacto, el individuo sumido en los implantes, ese sujeto mate que no articula un solo juicio propio, se vive a sí mismo como un sujeto en la máxima originalidad, dotado de singularidad extrema, llegado a la individualidad de su ser mediante la invención de sus verdades, al igual que todos aquellos con quienes las comparte[4].

De este modo, la estupidez es complaciente de sí misma. Los implantes se organizan en coherencia doctrinaria y eso produce en el estupefacto la alucinación de una sabiduría por generación espontánea. La gente estupefacta posee un extraordinario complejo de superioridad, porque la estupidez es “aquel estado mental en que el individuo se considera a sí mismo y a la relación consigo mismo como único criterio de la verdad y valor»[5]. Saberlo todo, disponer de todas las respuestas, dominarlo todo, controlar cualquier problema con soluciones nacidas en décimas de segundo porque lo hacen de forma inmediata, sin ponderación de los elementos que intervienen en los procesos, sin juicio.

La estupidez crea jueces inapelables. El reo estará condenado o redimido antes de entrar en la sala. El estupefacto se muestra incapaz de albergar otredades, lo diferente a lo ya albergado. Carece de capacidad para imaginar el lugar del otro y admirar la belleza inmersa en esos otros lugares. Sin la facultad para concebir la existencia de puntos de vista certeros y diferentes al propio. Porque no alberga la otredad, carece de la duda, no puede haber diálogo en el pensamiento de un estupefacto. Únicamente existe soliloquio, yal vez rezo trenzado entre correligionarios, pero jamás diálogo entre distintos. Pensar en oposición al propio pensamiento es un ejercicio imposible para la estupidez.

A diferencia de lo que ocurre con el malvado, el estupefacto se siente en paz consigo mismo y con el mundo. Intentar persuadirlo mediante argumentos para salir de su caverna resulta una insensatez. No se puede razonar con una persona estupefacta, porque su capacidad de autorreflexión está cortocircuitada. Su pensamiento funciona exclusivamente en modo de autorreferencia, como el de los niños, pero, a diferencia de estos, la estupidez de los adultos no es capaz de aprendizaje, pues en la plenitud de su poder se muestran completos en lo que ya poseen.

Siendo la política el territorio del encuentro y del debate, la estupidez halla sus peores manifestaciones en ese contexto. Todo diálogo que pretenda mantenerse desde la complejidad de las realidades frente a ciudadanos estupefactos deviene indefectiblemente en fracaso. En el mundo de la gente estupefacta, la única política posible es la demagogia. El demagogo se presenta a la estupidez como uno de los suyos. Encarnando la esencia de su pensamiento, dominando sus tópicos, definiendo las soluciones simples que aplacan todos los miedos del relato y sembrando todos los odios contra los culpables designados. Todos seguirán al flautista encantados, hasta despeñarse por los precipicios de las realidades.

Uno de los autores que de manera más lúcida contempló las causas que originan las catástrofes económicas y sociales fue el historiador de la economía Carlo Cipolla, cuyos heterodoxos puntos de vista lo llevaron más allá del consabido análisis de las cifras y los hechos, poniendo de relieve la importancia de considerar aspectos difíciles de ponderar, como son los concernientes a la condición humana y al grado de estupidez habido en quienes tomaron las decisiones en su momento.

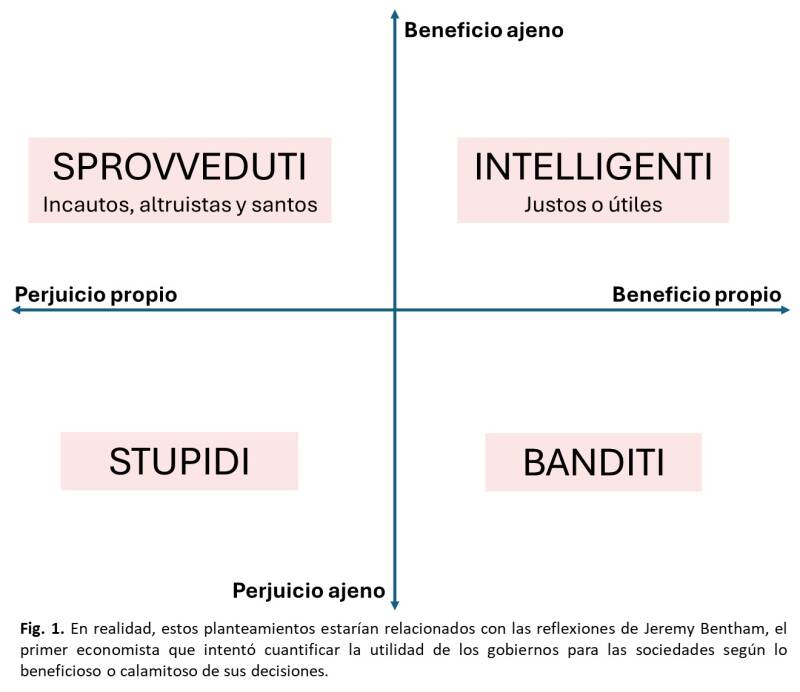

En su obra, Las leyes fundamentales de la estupidez humana[6], Cipolla divide a las sociedades en cuatro grupos de personalidades básicas, atendiendo a los beneficios y perjuicios obtenidos en sus acciones. Según eso, considera primero, los beneficios y perjuicios que un individuo se causa a sí mismo con sus actos y, segundo, las ganancias y pérdidas que esas mismas acciones originan a otros. Cipolla concibió un gráfico resultado de la intersección de dos ejes de coordenadas. En el eje vertical situó beneficios y perjuicios ajenos y en horizontal los propios. (Fig. 1).

Haciéndolo así, se pueden obtener cuatro tipos de individuos. Los primeros, los denominados por Cipolla intelligenti, los «inteligentes», también podríamos llamarlos «justos» o «útiles». Se caracterizarían por realizar acciones para beneficiarse a sí mismos, pero sin dejar de beneficiar a los demás. El segundo grupo es denominado sprovveduti «incautos o ingenuos», a mi entender, también podrían situarse aquí los «altruistas» y los «santos».

Las acciones de todos ellos benefician a los demás, pero consciente o inconscientemente, se perjudican a sí mismos, al menos en el plano material. En tercer lugar, Cipolla sitúa a los stupidi, los «estúpidos», quienes actúan perjudicando a los demás, sin beneficiarse a sí mismos, es más, incluso pueden llegar a perjudicarse con sus propias acciones. Por último, en cuarto lugar, considera a los banditi, los «bandidos o malvados». Las acciones de estos perjudican a los demás para beneficiarse a sí mismos, o no.

Algunas sociedades son más proclives que otras a la expansión de los stupidi, porque hacen más fácil la disolución de los individuos y la emergencia de un pensamiento uniforme. Una sociedad mayoritariamente constituida por personas estupefactas pondrá en el poder a quienes mejor encarnen el pensamiento de la masa uniformada, sus creencias y sus mitos. De esta manera, llegarán al poder los bandidi, los malvados embaucadores, los más cínicos manipuladores, los corruptos, los demagogos menos fiables en el uso de la autoridad, sin méritos personales más allá de su populismo e indignos de respeto sino por el miedo qu epuedan llkegar a ejercer. Todos estos llegarán al poder porque, en kakistocracia, el poder se alza sobre la estupidez de muchos.

Durante su encarcelamiento, Bonhoeffer llegó a la conclusión de que la estupidez se propaga con especial virulencia en los contextos sociales donde se incentiva la renuncia a la formación del pensamiento crítico, fomentándose la aceptación como propias de las ideas y creencias implantadas. Una sociedad transformada en masa de ciudadanos estupefactos es en definitiva el sueño de todo buen kakistócrata: la estupidez ensalzada como virtud ciudadana. Aniquilar en el individuo toda posibilidad de posición crítica frente a cuanto acontece y, en consecuencia, impedir el ejercicio de un pensamiento exterior a la doctrina comunitariamente asentada. ¿No son estos los objetivos básicos de toda dictadura?

Desde la llegada de los nazis al poder, Bonhoeffer observó cómo la sociedad alemana iba aceptando entusiasmada la validez de ideas y políticas esencialmente malvadas, que hacían grave daño a otros sin hacer nada en favor de quienes las apoyaban o, incluso, iban radicalmente en contra de sus intereses. Los individuos iban desapareciendo como por ensalmo a medida que asumían de la manera más natural la uni-formación nazi, participando en la comunión de la masa fervorosa.

Cuando la sociedad bombardea al individuo desde diferentes flancos, cuando los poderes cercan las libertades ya sea de forma brutal o de manera sibilina, lo más cómodo es disminuir la capacidad crítica, evitar la confrontación externa con el poder y la interna con la doctrina asimilada. Cuando las sociedades se quieren uniformes están somatizando su estupidez. Cuando una ideología, o una religión, medran en nuestro interior más allá de nosotros mismos, nuestra autonomía se debilita hasta desaparecer. Por eso, aceptar el pensamiento único como propio, convertirse en «uno más de nosotros», es una forma cómoda, y estúpida, de enmascarar la humillante esclavitud del ser.

Reflexionando sobre la sociedad alemana de su época, Bonhoefer llegaba a la conclusión de que el mal no se personalizó a causa de unos cuantos malvados que, inopinadamente, ordenaron a sus subordinados construir unos 40.000 campos de concentración para confinar y exterminar a quienes considerasen enemigos de Alemania. La llamada «solución final», exigió la participación directa de unas 500.000 personas, la complicidad conocedora de varios millones más y la ceguera estupefacta de casi toda la sociedad alemana del momento.

La estupidez es altamente contagiosa, pero lo es aún más en el caldo de cultivo de las autocracias. Por ello, las personas solitarias están más resguardadas del contagio[7]. En contra de lo que pretendía Adolf Eichmann, el nazi que fraguó el asesinato y la tortura de millones de personas, alegar ausencia de culpa ante el exterminio de toda etnia diferente a la aria, la persecución, tortura y muerte de los disidentes políticos, de los homosexuales o de las personas discapacitadas porque se recibieron órdenes del mando, no es una defensa en absoluto, es tan solo la declaración de su profunda estupefacción.

Este singular caso de estupidez genocida, no se sintió responsable de sus actos cuando en abril de 1961 se enfrentó en Jerusalén al juicio de sus crímenes. Ante la perplejidad de quienes le escuchaban, declaró, con toda tranquilidad, convencido de su inocencia, que otros dijeron qué se debía hacer, cómo y cuándo. Él solo realizó el trabajo del verdugo, él solo era un eslabón, él no era responsable, en definitiva, él no era un ser humano, él solo era un autómata. O dicho de otra manera, él solo era un estúpido.

Pero el mal producido por la gente como Eichmann no tiene que ver con los actos reflejos, como aseguraban los jerarcas nazis cuando en el juicio de Núremberg escudaban su criminal conducta y su culpabilidad ética tras el deber de acatar las leyes y las órdenes. El estupefacto está cerca del autómata, pero no lo es en absoluto, no es inocente, porque no es un animal, nunca deja de ser humano y puedo elegir, siempre puede elegir. Su condicionamiento puede ser contestado desde dentro. Enfrentar la propia estupidez, o no. Encarar la verdad o no hacerlo, es responsabilidad de la persona. El hecho de que no aceptaran su responsabilidad en el crimen y no sintieran la culpa, no quiere decir que no la tuvieran, ni merezcan un castigo en justa compensación por sus actos.

En su obra Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil[8], la filósofa Hannah Arendt dibujó un minucioso retrato del nazi Eichmann. No lo presentó como un monstruo sádico, capaz de gozar con el dolor de sus víctimas, ni como un loco furioso y homicida. Lo describió como un burgués carente de todo brillo, incluso en la dinámica de su propia maldad. Un burócrata incapaz de ver la diferencia entre firmar órdenes para comprar material de oficina y ordenar la muerte de seres humanos. A juicio de Arendt, la falta de sentido en su existencia le llevó a refugiarse en los dogmas ideológicos del nacionalsocialismo, haciendo que su doctrina diera sentido trascendente a su vida. Efectivamente, el nazismo le permitía formar parte de algo más grande que él mismo, histórico, digno de suscitar en él un sentimiento de trascendencia y lo tomó como algo suyo, con una intensidad que lo hacía incuestionable, pero, fuera de esta neurosis, nadie más lo vería así.

El discurso de odio constante, inoculado como un virus a los ciudadanos, caló profundamente en todas las capas de la sociedad alemana y la transformó en una espeluznante concentración de gente estupefacta. Como títeres animados por el mandato de la ideología, sus actos no albergaban dudas. El cumplimiento de las órdenes no se realizaba por miedo a perder la vida, sino por un íntimo sentimiento de acuerdo con ellas. La estupidez es ese estado donde resulta imposible vernos desde fuera, dudar, juzgar desde varios puntos de vista la calidad moral de nuestras acciones, por eso impide el remordimiento, hurta la culpa y es capaz de crear la ilusión de que el individuo carece de responsabilidad. ¿Acaso puede existir otra forma de actuar? Eichmann, como la inmensa mayoría del pueblo alemán, aceptaba el nazismo y lo sentía propio, pero era incapaz de entender cómo y por qué esa admisión, esa inmersión en una doctrina esencialmente malvada, ya los hacía culpables.

Esto hace de la estupidez la más insidiosa destructora de la humanidad. Un mal incluso más peligroso que la propia maldad consciente y alevosa, porque del malvado se sabe que lo es, sin embargo, las personas estupefactas actúan en el seno de una masa estúpida sin reconocer su propia maldad. Cuando su número llega a ser suficientemente alto, como en el caso de la Alemania nazi, los estupefactos hacen el mal sin darse cuenta de que son el mal. En palabras de Bonhoeffer: «Habiéndose convertido en una herramienta, el estúpido será capaz de cualquier mal y, al mismo tiempo, incapaz de ver que forma parte de él».

Este estado de incapacidad para contemplarse desde fuera de sí, ha sido una constante de la estupidez a lo largo de la historia, sin embargo, los estupefactos contemporáneos presentan características peculiares con respecto a los del pasado. Como ya he dicho, desprovistos de las facultades para tratar cualquier aspecto de la realidad sin necesidad de someterlo a un conjunto de dogmas predeterminado, todo ser estupefacto necesita su doctrina. Ya fuera religiosa o ideológica, lo que caracterizaba a la estupidez hasta nuestros días, era la posesión de un canon dogmático incardinado en coherencia con un principio básico inamovible; la superioridad racial, el derecho a la conquista, la voluntad de imperio, el fundamentalismo religioso o cualquier otra idea que pueda constituir la esencia prestada a la personalidad estupefacta.

La estupefacción venía configurándose en derredor de grandes ideas dadoras de sentido. Dios y el Estado, principalmente, orientaban los implantes sobre los cuales estructurar una visión del mundo con mayor o menor grado de radicalidad. En la actualidad, la fragmentación de los grandes discursos, la muerte de la fe y el descrédito de las ideologías, origina una atomización de los implantes y una diversificación de los fanatismos.

Lo que ocurre en nuestros días es que los discursos fuertes, ya fueran de índole ideológica o religiosa, han sido demolidos, al menos en el mundo llamado «Occidente», que, por cierto, puede ser situado al oriente del «Oriente». Pues bien, desposeído de patrones de pensamiento y vida cohesionados en una religión o una ideología, el estupefacto contemporáneo se halla abandonado a la ilógica de una cultura desestructurada, en un mundo que se transforma velozmente sin un sentido explicado a la luz de una doctrina que dé norte y sur al rumbo de la vida. Sin su dogmática, sin su manual de instrucciones, pero siempre desprovisto de pensamiento propio, el estupefacto contemporáneo se ve imposibilitado de hallar una síntesis general que ordene la enorme complejidad en la cual se halla inmerso, en un mundo cada vez más global, más conectado por una maraña de relaciones absolutamente misteriosas.

En nuestra estupefacción actual, nos vemos limitados a seguir instrucciones inconexas y configurar nuestras verdades en el seno de una pulpa heterogénea, una amalgama elaborada con los elementos más heteróclitos. Propaganda proveniente del poder, consolidado o emergente, fragmentos de coacciones destiladas del entorno social, publicidad comercial y una visión fragmentada del mundo extraída de las redes sociales, la Web, retales de prensa e informativos de televisión. Detritos de información deslavazada, fragmentos inconexos de realidad con los cuales esbozar un pensamiento de ruinas.

La estupefacción en nuestros días deviene de un sentimiento abrumado, un anonadamiento producido al intuir la gigantesca tarea de hilvanar esta fragmentación de discursos y a desafiar la influencia del ruido para cerrar el inmenso puzle de los infinitos fragmentos. Los rasgos de la estupefacción en la actualidad se hallan dispersos en un sinfín de ideas implantadas. Por eso, ante este caos rugiente, el estupefacto actual es víctima de los relatos, de cualquier relato que establezca un hilván, una constelación discernible en el firmamento sin sentido.

Las grandes ideas ordenadoras del caos han dado paso a una aglomeración de pequeños partidismos a los cuales asignar el máximo grado de intensidad en la certeza. La lista sería interminable. Un quilombo de cosas cuya naturaleza, alcance e importancia son de lo más dispar. Desde el amor a los animales al hooliganismo deportivo, político o nacionalista. De la salvación del medio ambiente a la mal llamada «ideología» de género. Del feminismo al antifeminismo, del racismo a la xenofobia, del odio sistemático al altruismo naíf. Todo en un batiburrillo de cosas estancas, vividas sin coherencia en la más enconada militancia de los «pro…» y los «contra…». Un catálogo de temas sin hilo conductor, emitidos desde los más variopintos medios para la estupefacción del ciudadano, quien, ya estupefacto, puede emplear su tiempo y su energía distraído en banales empeños, mientras los poderes de este mundo hacen su camino en paralelo.

Podríamos argumentar que la solución a este estado de estupefacción sería la vuelta a la religiosidad o a las ideologías fuertes. Algunos lo piensan así. Ciertamente, esto arreglaría la ausencia de sentido general para las cosas, pero no la causa última de la estupidez, que es la falta de pensamiento propio. Ni la Alemania nazi ni la Italia fascista, ni la Rusia soviética ni la China comunista, liberaron al mundo de la estupidez. Más bien fuera al contrario. Tampoco lo harán el estado teocrático, ni el supremacismo coloreado, ni la demagogia populista, ni los nuevos dictadores.

En este sentido, la figura de Bonhoeffer resulta ejemplar en sí misma. Toda su experiencia intelectual y humana está impregnada por el hecho traumático del nazismo. Pero antes que antinazi era teólogo y cristiano. Sin embargo, tampoco la firmeza de su cristianismo lo movió de una manera estúpida. Cuando la jerarquía de la iglesia luterana, a la cual pertenecía, abrazó los principios arios y antisemitas, comprendió que la estupefacción había alcanzado a sus correligionarios y supo salirse del dogma[9]. La prueba de ello es que, en sus cartas desde la cautividad, llegó a postular un cristianismo no religioso, una religión laica. «Cómo puede Cristo llegar a ser también Señor de los no-religiosos», se preguntaba en medio de lo que consideraba un «mundo adulto», un mundo para el que «la hipótesis de Dios» se había llevado a la irrelevancia. Esa osadía que mueve al individuo tanto a enfrentarse a los poderes exteriores, como plantearse la revisión de la propia doctrina en su interior, es lo que caracteriza a quienes se hallan libres de estupefacción.

Vivimos el tiempo del consumo y el algoritmo. Recuerdo una frase de Melina Merkouri, que en tiempos fuera ministra de cultura: «Me temo que la ideología se perderá en la tierra y que nos convertiremos en pequeñas personas que quieren pasar un buen rato, queremos llevar una vida de consumo»[10]. Personalmente, no comparto ese sentimiento de pérdida, tan previsible entre los militantes de izquierdas. La pérdida de la fe en las ideologías debería ser un paso adelante en los procesos de abandono del pensamiento doctrinario y, por tanto, un alejamiento de la estupefacción. La ciudadanía debe ser activa en el cuestionamiento de todos los discursos, externos e internos. Lo malo, y en eso sí estoy de acuerdo con Merkouri, es que la vida por y para el consumo no es menos estupefaciente.

En nuestros días, más que nunca, se hace necesario mantener una constante vigilancia de todas las fuentes de poder. Bonhoeffer en su época también subrayaba esta necesidad de vigilia, pero el poder al que hacía referencia el teólogo alemán se ha transformado y ha multiplicado sus caras. Ahora es necesario vigilar los poderes políticos, por supuesto, tanto los asentados como los emergentes, pero también los poderes económicos y mediáticos, en sus múltiples facetas. Vigilar toda entidad capaz de emitir discursos de autoridad e influencia para erradicar de ellos el veneno de la estupefacción.

La educación de nuestros jóvenes debería centrarse en estimular su capacidad de pensamiento crítico con respecto a las influencias emanadas del entorno, enseñar a cuestionar la información que se recibe y a reflexionar sobre ella. Pero, sobre todo, también debe enseñarse a templar la intensidad de las convicciones y las creencias propias, a mantener un rescoldo de duda siempre encendido, para evaluarse a uno mismo desde fuera. Fomentar la soberanía intelectual, el juicio ético sobre los propios actos y la responsabilidad sobre las propias acciones, son aspectos clave para la autodeterminación personal y deberían ser alentados en los centros de enseñanza para contrarrestar los implantes de estupidez provenientes de las redes y de un entorno hedonista «y/o» violento.

Lamentablemente, no parece que los tiros vayan en esa dirección. Al contrario, el abandono del pensamiento propio es la moneda dada como pago a cambio un hedonismo de saldo. La «des-información» galopa desbocada, y la división enconada es característica de las sociedades no hace mucho cohesionadas. En un mundo que se va haciendo estúpido a marchas forzadas, la teoría de Bonhoeffer sobre la estupidez parece en nuestros días más necesaria que nunca para evitar la conversión de las sociedades en masas ingentes de estupefactos, de individuos siempre dispuestos a la obediencia fanática o a la conformidad hedonista, proclives a caer en la trampa autoritaria y a ser conducidos al redil como rebaños. Así la democracia tornará en kakistocrácia, el sistema de gobierno emanado de los estúpidos.

NOTAS:

[1] La cita, originalmente escrita en alemán, reza: «Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens», puede hallarse en la tragedia Die Jungfrau von Orleans (La doncella de Orleans) de Friedrich Schiller, estrenada en Leipzig el 11 de septiembre de 1801. Aparece en boca del personaje llamado Talbot, en la escena sexta del acto III. Una versión íntegra de la obra en inglés puede hallarse en https://gutenberg.org/cache/epub/6792/pg6792-images.html#linkprologue

[2] Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) fue uno de los más conocidos líderes de la Iglesia alemana integrado en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Ya en 1939 se había unido a un grupo que durante cuatro años ayudó a judíos alemanes a escapar a Suiza. Durante este tiempo, Bonhoeffer trabajó en su libro Ethik, obra que no pudo acabar por haber sido arrestado. No obstante, su obra fue publicada en su estado inconcluso en 1949 por Eberhard Bethge. En español puede leerse la obra traducida por Lluis Duch, Ética. Madrid: Trotta, 2000. El 5 de abril de 1943, Bonhoeffer fue acusado de conspiración y arrestado por la Gestapo, después de que la pista del dinero usado para financiar la huida de personas judías a Suiza los condujera hasta él. Por este motivo fue encarcelado en la prisión de Tegel, en Berlín. Allí estuvo un año y medio en espera de un juicio que nunca llegó y allí continuó su trabajo ayudado por algunos guardias que sacaban de la cárcel sus cartas y escritos, dirigidas a Eberhard Bethge entre otros. Estos documentos fueron publicados tras la finalización de la guerra en: Letters and Papers from Prison. Tras el infructuoso atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, aun estando preso, Bonhoeffer fue acusado de complicidad con los conspiradores, algunos de los cuales eran familiares suyos, como su tío, el comandante Paul von Hase, ejecutado el 8 de agosto de 1944. El 8 de octubre fue trasladado a la terrible prisión de la Gestapo en la calle Prinz-Albrecht para ser interrogado. Cuatro meses después, el 7 de febrero de 1945, fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald. Cuando el 4 de abril de ese mismo año fueran descubiertos los diarios del almirante Canaris, jefe de la Abwehr (Oficina de Inteligencia Militar), quedó al descubierto su total implicación como líder del complot planeado para derrocar al régimen asesinando a su jefe. En un ataque de ira al leerlos, Hitler ordenó que todos los acusados de estar implicados en la trama fueran ejecutados de manera sumaria. En abril de 1945, Bonhoeffer fue llevado al campo de concentración de Flossenbürg. Allí se le hizo comparecer ante un tribunal militar junto con los otros sospechosos de pertenencia a la conspiración, sin testigos, sin ninguna prueba en su contra, sin registro del procedimiento y sin defensa. El 8 de abril de 1945, tras aquella farsa cruel de juicio, todos fueron sentenciados a la horca por el juez de las SS Otto Thorbeck. Al día siguiente de la sentencia, 9 de abril, a 21 días del suicidio de Hitler y a 28 de la capitulación incondicional de Alemania, Bonhoeffer fue llevado desnudo al cadalso donde fue ahorcado junto a otras seis personas: Wilhelm Canaris, líder de la conspiración, Hans Oster, general adjunto de Canaris, Karl Sack, juez militar, el general Friedrich von Rabenau, el empresario Theodor Strünck y el capitán Ludwig Gehre. Según testigos presenciales, la ejecución duró más de seis horas. Los condenados iban siendo colgados y descolgados para ser reanimados por sus verdugos y volverlos a colgar, así hasta su colapso. Las reflexiones de Bonhoeffer sobre la estupidez se hallan en un texto corto al que dio por título Al cabo de diez años, que Bonhoeffer escribió a finales de 1942 como regalo de Navidad para sus más íntimas amistades. La versión más reciente en español puede hallarse como: BONHOEFFER, Dietrich. «Al cabo de diez años», en Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio. Salamanca: Sígueme, 2018, páginas 13 a 30. Las cartas han sido traducidas por Constantino Ruiz-Garrido del original alemán Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, tomando como base la traducción previa de J. J. Alemany (1983).

[3] BOXSEL, Matthijs van. Enciclopedia de la estupidez. Madrid: Síntesis, 2003, pág. 60. La obra se presenta como una sucesión de ensayos, parábolas ingeniosas, chistes e ilustraciones sobre la estupidez humana. Como afirman los editores en la contraportada del libro, «una versión moderna del Elogio de la locura. […]. La estupidez se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, en todo ser humano y en todo momento. […]. De hecho, la estupidez es el motor que mueve nuestra civilización».

[4] Estas ideas pueden hallarse en: MUSIL, R. y ERDMANN, Johann Eduard. Sobre la estupidez. Madrid: Abada, 2007.

[5] MUSIL, R. y ERDMANN, Johann Eduard. Sobre la estupidez. Madrid: Abada, 2007, pág. 92.

[6] Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana, Barcelona: Crítica, 2013. La primera de estas leyes dice que, inevitablemente, todas las sociedades subestiman el número de sus estúpidos. La segunda afirma que la estupidez de las personas es independiente de otras características propias de dichas personas. Según la tercera ley, una persona es estúpida por causar daño a otras personas sin obtener ella misma ganancia alguna en el proceso o, incluso todavía peor, provocándose un daño propio. Según la cuarta ley de Cipolla, las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de los estúpidos, olvidando que en cualquier circunstancia, asociarse con estúpidos acarreará un daño. La quinta y última ley afirma la peligrosidad extrema de la estupidez. Ninguna persona puede ser más peligrosa que la persona estúpida. Sobre la peligrosidad de la estupidez me vienen a la cabeza aquellas palabras de doña Concepción Arenal: «Observando bien, llegamos a convencernos de que los grandes males son aquellos que se hacen ignorando lo que son, que se consuman con tranquilidad de conciencia y que, en vez de vituperio, reciben aplauso de la opinión pública. Por cualquier página que abramos el libro de la Historia, vemos que los pueblos sufren principalmente, no por los ataques de los malhechores, que las leyes condenan y la opinión anatemiza, sino por aquellos impunes o aplaudidos que destrozan el cuerpo social con la tranquilidad de la conciencia y beneplácito de la comunidad» Véase: Arenal, Concepción. La emancipación de la mujer en España, Edición y prólogo de Mauro Armiño, Madrid: Ediciones Júcar, 1974, pág. 189.

[7] Curiosamente, la filósofa y politóloga Hanna Arendt, asoció el «sentimiento de soledad» de los individuos con el auge de los totalitarismos. Una idea a la que, en principio, Bonhoeffer parece oponerse. Para el teólogo, el contagio de la estupidez requiere de un proceso de sociabilidad con los otros. «Observamos además que las personas que se han aislado de los demás o que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos o grupos de personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Así parecería que la estupidez es quizás menos un problema psicológico que sociológico. Es una forma particular del impacto de las circunstancias históricas sobre los seres humanos. Si se observa más de cerca, se hace evidente que cada fuerte ascenso del poder en la esfera pública ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad». El discurso de los dos autores pudiera parecer antagónico, pero no lo es. El «sentimiento de soledad» a que hacía referencia Arendt, nada tiene que ver con la soledad elegida por aquel que conversa consigo mismo. La soledad psicológica impele a una identificación con ideas y creencias poderosas, llenas de intensidad, capaces de hacer olvidar el sentimiento de vacío en el individuo.

[8] Véase Hannah Arendt. Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. 1963. Traducción al español de Carlos Ribalta. Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen, 2003. La obra puede hallarse íntegramente en: https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/Eichman-en-Jerusalem.pdf

[9] En septiembre de 1933, el sínodo de la iglesia luterana, reunido en la ciudad de Wittenberg, aprobó voluntariamente una resolución por la cual aplicaba el arierparagraph, el «párrafo ario» a la membresía de la Iglesia Luterana de Alemania. Eso significaba que sus pastores y funcionarios de ascendencia judía debían ser desposeídos de sus cargos y unciones. Considerando esto como una vulneración del sacramento del bautismo y una afrenta a Cristo, Martin Niemöller (autor del famoso poema Als die Nazis die Kommunisten holten…, «Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas…») fundó la Pfarrernotbund, la «Liga de Emergencia de Pastores». En noviembre, una manifestación de unas 20.000 personas, autoproclamadas Deutsche Christens Nationalisten, exigió la eliminación del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Tan estúpida pretensión fue vista por quienes formaban la Liga de Emergencia de Pastores como una herejía. La liga fue la precursora de la Bekennende Kirche, la «Iglesia Confesante», a la que perteneciera Bonhoeffer, que tenía como objetivo preservar la práctica cristiana histórica, basada tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento y en la universalidad del bautismo. En Die Barmer Theologische Erklärung , la «Declaración Teológica de Barmen», adoptada por la Iglesia Confesante, insistía en que Cristo, no el Führer, es la cabeza de la Iglesia. La declaración ha querido verse como un triunfo de la Iglesia Luterana frente al nazismo, pero la realidad es que solo el 20% de sus pastores apoyaron a la Iglesia Confesante.

[10] Entrevista concedida a George Douatzise en 1990. Citada en: Di Gregorio, Andrea. «Melina Merkouri». Verona: Hachette, 2020. En otro lugar del blog deberé reflexionar sobre este nuevo autoritarismo sin Dios ni ideología.

Añadir comentario

Comentarios